推薦新聞

張拉膜結構VS傳統遮陽結構:誰是現代空間的“遮陽優選”?

來源:www.quad-quads.com 發布時間:2025年07月01日

在城市空間與景觀設計中,遮陽結構不僅是功能性的存在,更承載著提升空間舒適度與美觀度的雙重使命。張拉膜結構與傳統遮陽結構(如混凝土雨棚、金屬支架遮陽棚等)作為兩類主流選擇,各自展現出獨特的優勢與適用場景。究竟哪一種更能適配現代設計需求?我們不妨從多個維度展開對比。

一、造型設計:從“刻板”到“靈動”的突破

傳統遮陽結構受限于材料特性與力學原理,造型多以直線、直角為主,如方正的混凝土遮陽板、規則排列的金屬格柵,雖能滿足基礎遮陽需求,但在形態創新上空間有限,容易給人單調、厚重的視覺感受。

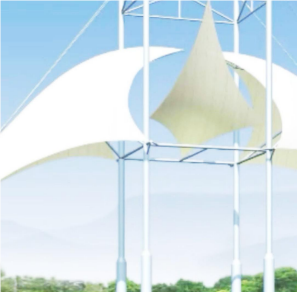

而張拉膜結構憑借膜材的柔性與張拉力學特性,徹底打破了造型的邊界。設計師可以通過調整鋼索拉力與支撐點位置,塑造出曲面、波浪、穹頂等極具張力的形態,甚至能模擬自然中的流云、花瓣等意象。這種靈動的造型不僅能成為空間中的視覺焦點,還能與周圍環境形成巧妙呼應,讓遮陽結構從“功能性設施”升級為“景觀藝術品”。

二、材料性能:從“厚重”到“輕質”的跨越

傳統遮陽結構多采用混凝土、鋼材等厚重材料,不僅自身重量大,還需要堅固的基礎支撐,這會增加施工難度與成本,尤其在土壤承載力較弱的場地(如公園綠地、屋頂平臺)中,容易對原有結構造成額外負荷。

張拉膜結構則以輕質膜材(如PTFE、ETFE)為核心,搭配高強度鋼索與輕量化支撐構件,整體重量僅為傳統結構的1/10-1/5。這種“輕質化”優勢帶來了多重好處:一方面降低了對基礎的要求,減少施工對場地的破壞;另一方面,膜材具有優異的耐候性(抗紫外線、耐高低溫)與自潔性,長期使用不易褪色、老化,后期維護成本更低。

三、功能適配:從“單一遮陽”到“多元復合”

傳統遮陽結構的功能相對單一,主要聚焦于遮擋陽光,部分設計因透光性差,可能導致遮陽區域過于昏暗,反而影響空間舒適度。此外,其固定的形態難以適應不同季節、時段的光照變化,靈活性不足。

張拉膜結構則實現了“遮陽+”的多元功能融合:

? 透光可控:膜材透光率可根據需求調整(如ETFE膜透光率達90%,PTFE膜則具備一定遮光性),既能保證遮陽效果,又能引入柔和自然光,避免空間壓抑;

? 氣候適應:曲面造型利于導風、排水,在雨天可快速排走積水,大風天氣能減少風荷載,適應多變氣候;

? 場景延伸:除遮陽外,還可作為休息亭、舞臺背景、連廊等,結合燈光設計后,夜晚能呈現夢幻光影效果,拓展了空間的使用場景與時間維度。

四、施工與環保:從“耗時耗能”到“高效低碳”

傳統遮陽結構施工周期長,混凝土澆筑、鋼材焊接等工序不僅耗時,還會產生粉塵、噪音污染,且材料生產過程中碳排放較高,與現代綠色建筑理念存在一定差距。

張拉膜結構則體現出“高效低碳”的優勢:膜材可在工廠預制加工,現場僅需進行支撐結構安裝與膜材張拉,施工周期縮短50%以上;材料可回收利用,且輕質特性減少了運輸與吊裝過程中的能耗,整體碳足跡遠低于傳統結構,更符合可持續發展需求。

結語:按需選擇,各有其長

傳統遮陽結構在低成本、小范圍簡單遮陽場景中仍有其適用性,而張拉膜結構憑借造型靈動、功能多元、輕質高效等優勢,更能滿足現代空間對“功能性與美學性”“實用性與環保性”的雙重追求。無論是城市廣場、公園綠地,還是商業街區、屋頂花園,張拉膜結構都在用自身的“柔性力量”,重新定義著遮陽結構的價值——它不僅是遮擋陽光的“保護傘”,更是激活空間活力的“催化劑”。

返回列表

一、造型設計:從“刻板”到“靈動”的突破

傳統遮陽結構受限于材料特性與力學原理,造型多以直線、直角為主,如方正的混凝土遮陽板、規則排列的金屬格柵,雖能滿足基礎遮陽需求,但在形態創新上空間有限,容易給人單調、厚重的視覺感受。

而張拉膜結構憑借膜材的柔性與張拉力學特性,徹底打破了造型的邊界。設計師可以通過調整鋼索拉力與支撐點位置,塑造出曲面、波浪、穹頂等極具張力的形態,甚至能模擬自然中的流云、花瓣等意象。這種靈動的造型不僅能成為空間中的視覺焦點,還能與周圍環境形成巧妙呼應,讓遮陽結構從“功能性設施”升級為“景觀藝術品”。

二、材料性能:從“厚重”到“輕質”的跨越

傳統遮陽結構多采用混凝土、鋼材等厚重材料,不僅自身重量大,還需要堅固的基礎支撐,這會增加施工難度與成本,尤其在土壤承載力較弱的場地(如公園綠地、屋頂平臺)中,容易對原有結構造成額外負荷。

張拉膜結構則以輕質膜材(如PTFE、ETFE)為核心,搭配高強度鋼索與輕量化支撐構件,整體重量僅為傳統結構的1/10-1/5。這種“輕質化”優勢帶來了多重好處:一方面降低了對基礎的要求,減少施工對場地的破壞;另一方面,膜材具有優異的耐候性(抗紫外線、耐高低溫)與自潔性,長期使用不易褪色、老化,后期維護成本更低。

三、功能適配:從“單一遮陽”到“多元復合”

傳統遮陽結構的功能相對單一,主要聚焦于遮擋陽光,部分設計因透光性差,可能導致遮陽區域過于昏暗,反而影響空間舒適度。此外,其固定的形態難以適應不同季節、時段的光照變化,靈活性不足。

張拉膜結構則實現了“遮陽+”的多元功能融合:

? 透光可控:膜材透光率可根據需求調整(如ETFE膜透光率達90%,PTFE膜則具備一定遮光性),既能保證遮陽效果,又能引入柔和自然光,避免空間壓抑;

? 氣候適應:曲面造型利于導風、排水,在雨天可快速排走積水,大風天氣能減少風荷載,適應多變氣候;

? 場景延伸:除遮陽外,還可作為休息亭、舞臺背景、連廊等,結合燈光設計后,夜晚能呈現夢幻光影效果,拓展了空間的使用場景與時間維度。

四、施工與環保:從“耗時耗能”到“高效低碳”

傳統遮陽結構施工周期長,混凝土澆筑、鋼材焊接等工序不僅耗時,還會產生粉塵、噪音污染,且材料生產過程中碳排放較高,與現代綠色建筑理念存在一定差距。

張拉膜結構則體現出“高效低碳”的優勢:膜材可在工廠預制加工,現場僅需進行支撐結構安裝與膜材張拉,施工周期縮短50%以上;材料可回收利用,且輕質特性減少了運輸與吊裝過程中的能耗,整體碳足跡遠低于傳統結構,更符合可持續發展需求。

結語:按需選擇,各有其長

傳統遮陽結構在低成本、小范圍簡單遮陽場景中仍有其適用性,而張拉膜結構憑借造型靈動、功能多元、輕質高效等優勢,更能滿足現代空間對“功能性與美學性”“實用性與環保性”的雙重追求。無論是城市廣場、公園綠地,還是商業街區、屋頂花園,張拉膜結構都在用自身的“柔性力量”,重新定義著遮陽結構的價值——它不僅是遮擋陽光的“保護傘”,更是激活空間活力的“催化劑”。

微信號:

微信號:

添加微信

添加微信

電話咨詢

電話咨詢